知識に依存しない

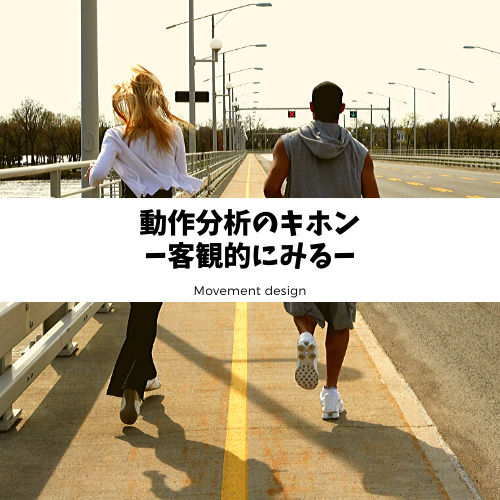

スポーツ障害を見ていく上で、動作分析は必須のスキルです。

しかしながら、知識が身についてくると、物事を偏った見方でみるようになってしまいます。

知識や経験が積み重なってくると、脳は省エネモードに入りますので、いかにして考えないようにして結果を出すかにこだわるようになります。

分析のキホンはありのままを見ること(観察)

根本的に、観察と分析は違いますが、経験を積むと分析が前提になります。

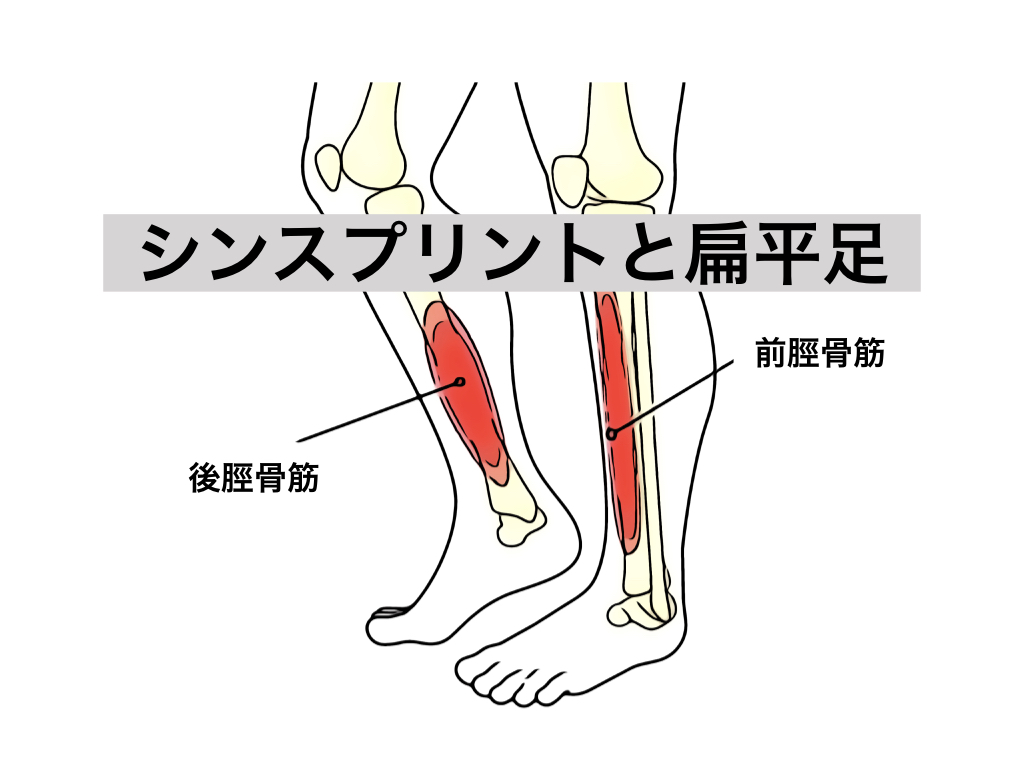

その例の一つに、シンスプリントと扁平足の関係があります。

これは一般的にシンスプリントになる人は、扁平足の傾向があるということがいわれています。(シンスプリントとは、走りすぎたりすると脛の内側が痛くなる症状です。)

http://www.jossm.or.jp/series/flie/015.pdf

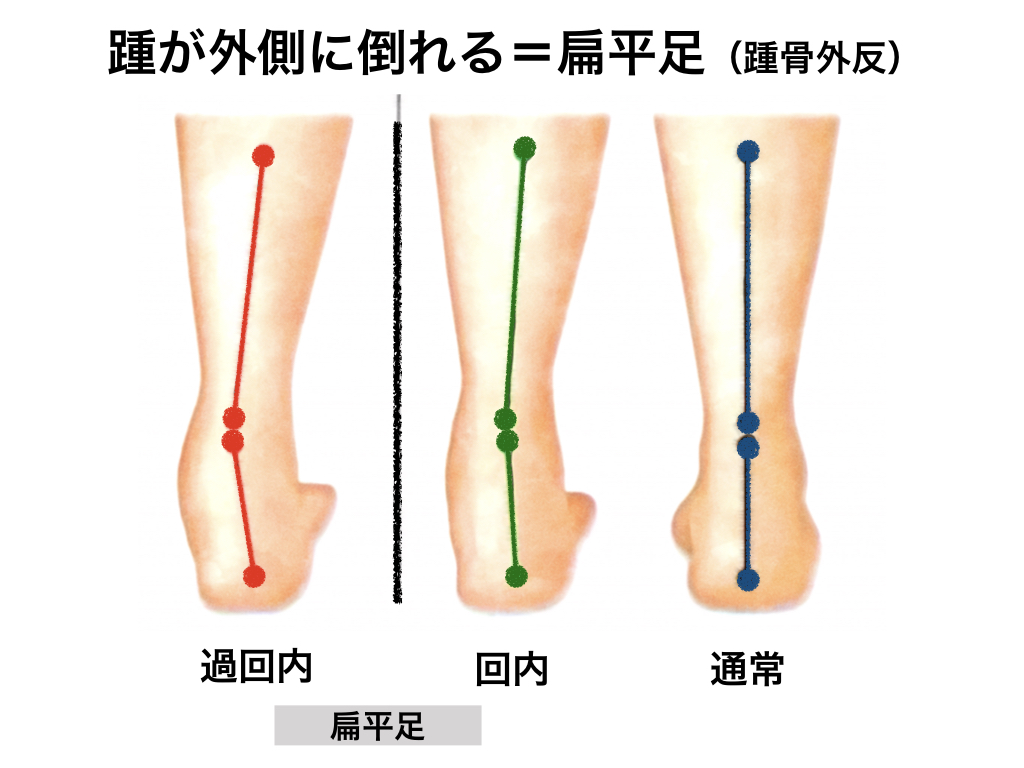

扁平足は、足の土踏まずの部分が潰れたり(アーチの低下)、踵の骨が外側に傾いたりした状態をいいます。後方から踵をみると、踵が内側に倒れるように傾き、下腿の骨と踵の骨に角度が大きくなってしまいます。

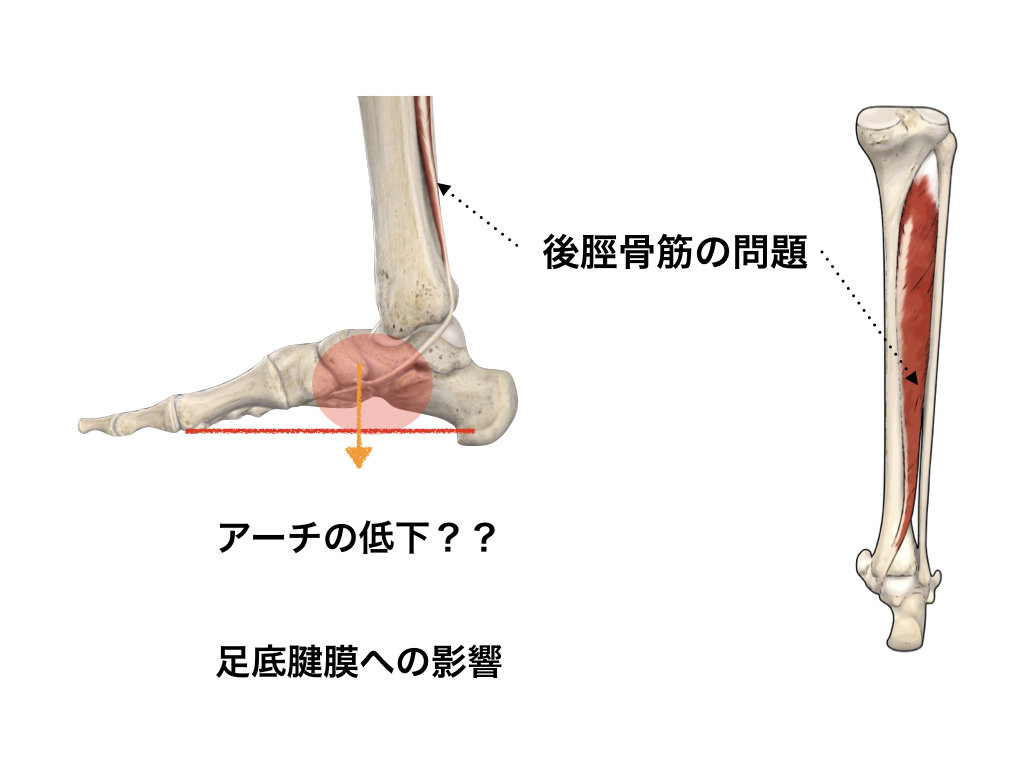

アーチが低下すると、アーチの頂点で引っ張り上げる後脛骨筋という筋肉が過剰に働くことになるために、脛の内側が痛くなる一因と考えられています。

シンスプリントの原因が踵の傾きやアーチの低下だと判断することによって、土踏まずの部分にアーチのパッドを貼ってアーチを持ち上げたり、踵の内側にパッドを貼って踵の傾きを修正したりする対応が取られます。

本当にアーチは低下しているのか?

動作分析のコツは、

主観を排除して観察することです。

実は、シンスプリントの症例もよくみると扁平足ではないことも見受けられます。

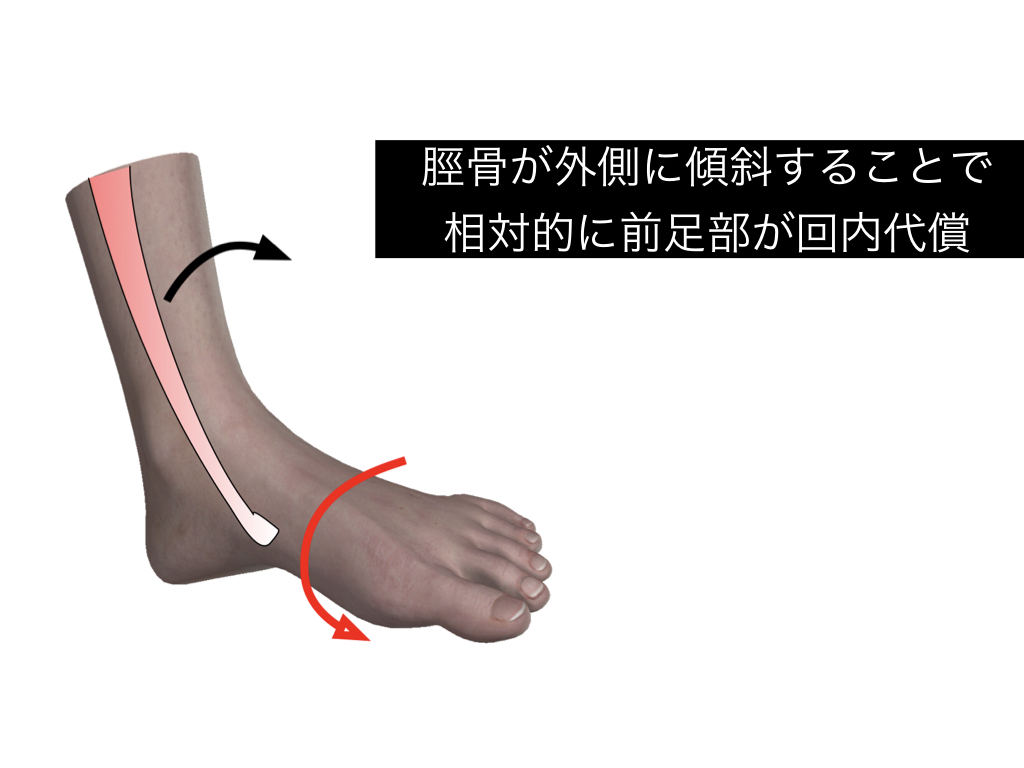

下図のように、踵は真っ直ぐになっていて、下腿の骨だけが外側に傾斜しているケースも散見されます。

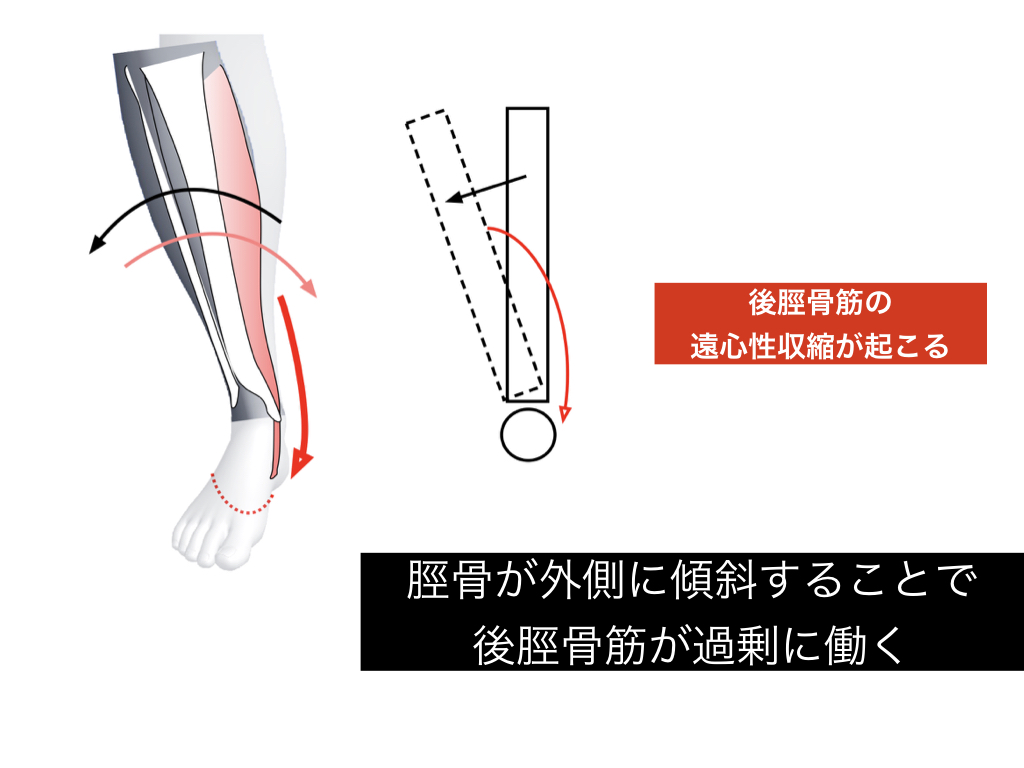

脛骨が外側に傾くと、傾きを修正するように後脛骨筋が引っ張ることで、足部の制御をしていることが考えられるのです。

また、下腿の骨が外側に傾斜すると、下腿に対して横に回転の力が生じますので、足の前の部分(前足部)を相対的に捻ることによって均衡を保つケースも見受けられます。

シンスプリント=扁平足という知識だけであれば、対応は簡単ですが、症例に応じて動きをしっかりと観察しなければ、根本的な問題を捉え損ねることになります。

客観的にみて、冷静に分析していくことが動作分析のキホンです。

Recent Posts