戦略的モチベーション攻略

ヒトのやる気を上げる方法というのは、いろんなサイトに幾つか挙げられているのですが、実際のところほとんど効果はありません。

・好きなことや好きなものを報酬として用意する

・プロセスを楽しむようにする

・とりあえずやる(やる気は待っても出てこない)

・睡眠をしっかり取る

・適切な目標設定をする

その理由は、簡単で、他人を意識的に変えようとするのは非常に難しいからです。

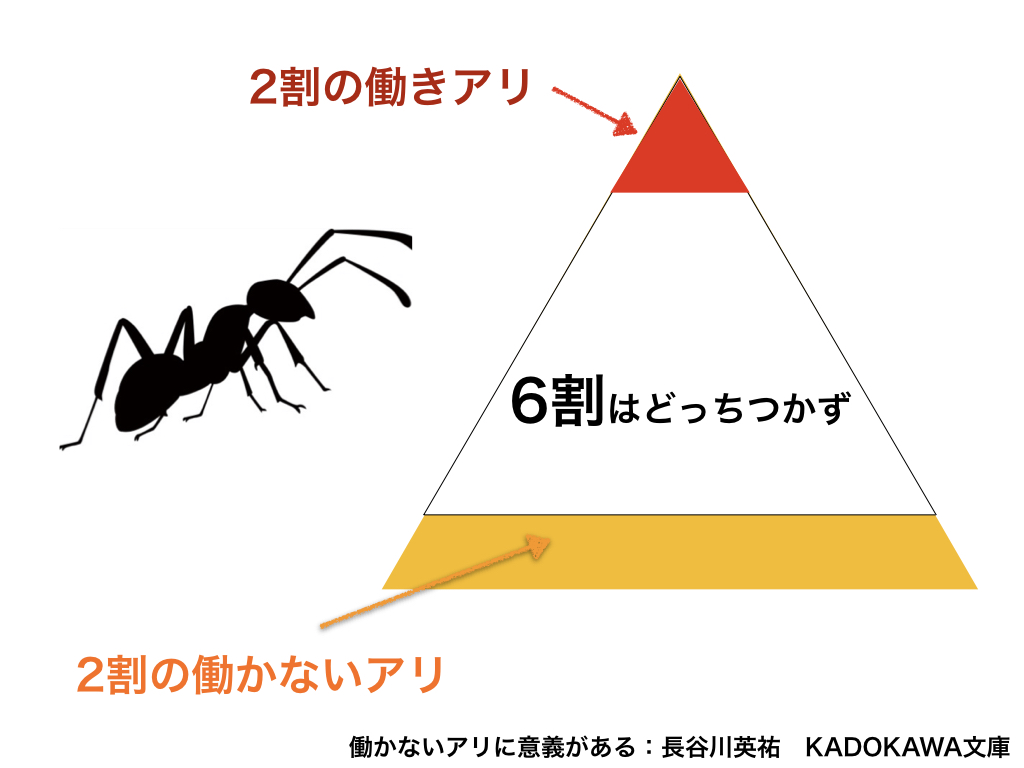

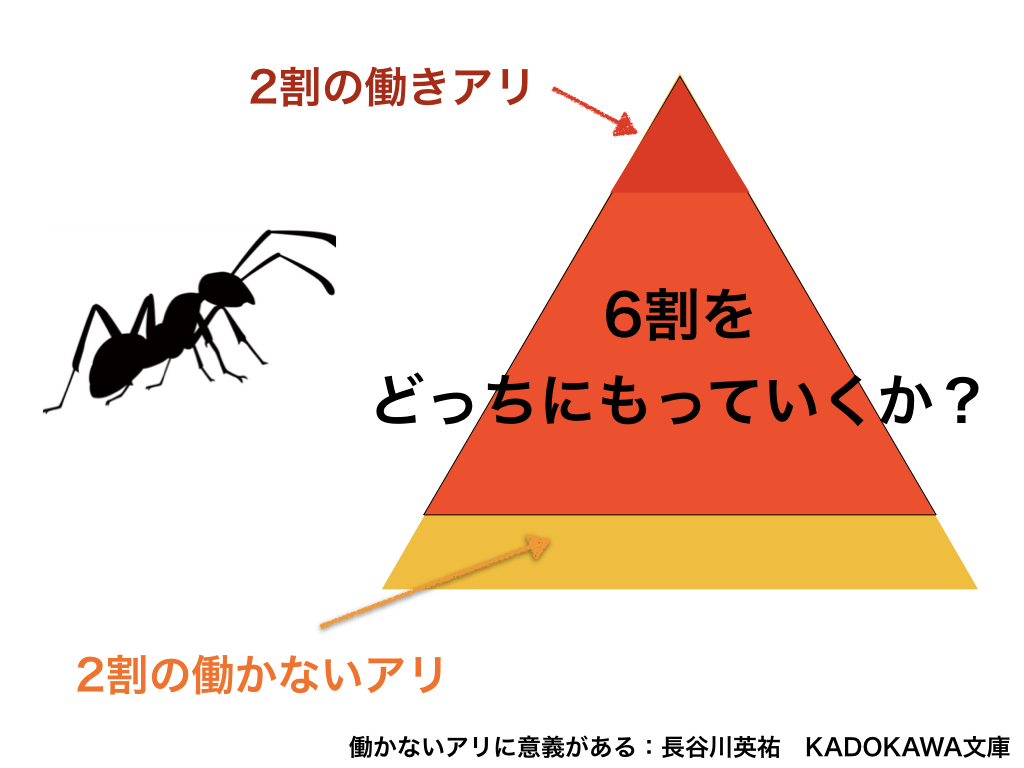

働きアリの法則

そもそもヒトも動物なので、根本的な仕組みは他の生き物のメカニズムを知ること(生物学)で理解可能な部分があります。

その中でも、よく知られている“働きアリの法則”は示唆に富んだ法則です。

アリの集団の中でも、一生懸命働くアリは2割程度で、6割は適度に働き・適度にサボる集団で、残りの2割はほとんど働かない怠け者のありです。

この働き者の2割を集めて、新しい集団を形成しても、その集団の中で働き者の2割ができ、全く働かない2割が出てきてしまうという興味深い法則です。

つまり、どの集団においてもやる気が出ないものが1ー2割は存在するということです。

それでは、この2割をどうすればいいのでしょうか?

例えば、ある大学で1学年100名程度の学生がいたとします。どれだけ頑張って指導したとしても成績不良の20名程度は勉強にやる気が起こりません。

そういったケースはどの集団でも起こり得ます。

この時に大切なのが、どっちつかずの6割をどちらに持っていくかです。

この6割は働き者になる場合もありますし、怠け者になる場合もあります。

指導者や教員であれば、この6割に対するエンゲージメントを高めることが重要です。

「エンゲージメント」とは、従業員の会社に対する「愛着心」や「思い入れ」をあらわすものと解釈されますが、より踏み込んだ考え方としては、「個人と組織が一体となり、双方の成長に貢献しあう関係」のことをいいます。

『日本の人事部』

全体の8割をこちらのペースに引き込むことができると、集団としての空気が変わります。

ヒトを動かすためには、空気を支配することが何より重要です。

口頭支持や課題(宿題など)も一定の効力がありますが、行動を促すことにはつながりません。集団全体の流れを、教える側に引き込むことが必要です。

そのため、知っておくべきことは、

ヒトが自ら動く要因は大きく3つで

・誰かのために動く

・好きなことのために動く

・報酬のために働く

特に幼児期の段階などにおいては、教科が好きというよりもその教科の先生が好きで、勉強を頑張るケースの方が圧倒的に多いです。

その教科自体が好きであれば放っておいても自然と勉強はするはずです。

報酬を動機付けにしてしまうと、報酬がないと頑張らないようになるために、これを使うのは危険です。

そのため、教員や指導者に対するエンゲージメントを高めることができると、根本的な2つの要因(誰かのため、好きなことのため)をクリアすることができるので強制することなくやるべきことに取り組みやすくなります。

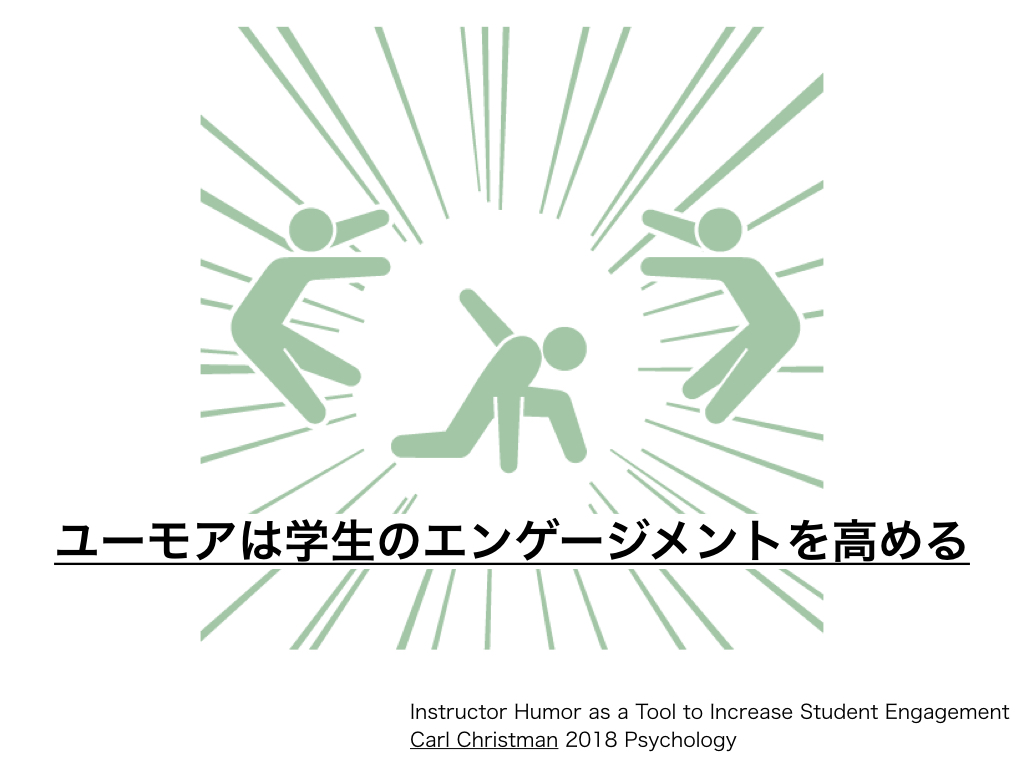

エンゲージメントを高める最適な方法

エンゲージメントを効果的に高める方法が

ユーモアだとされています。

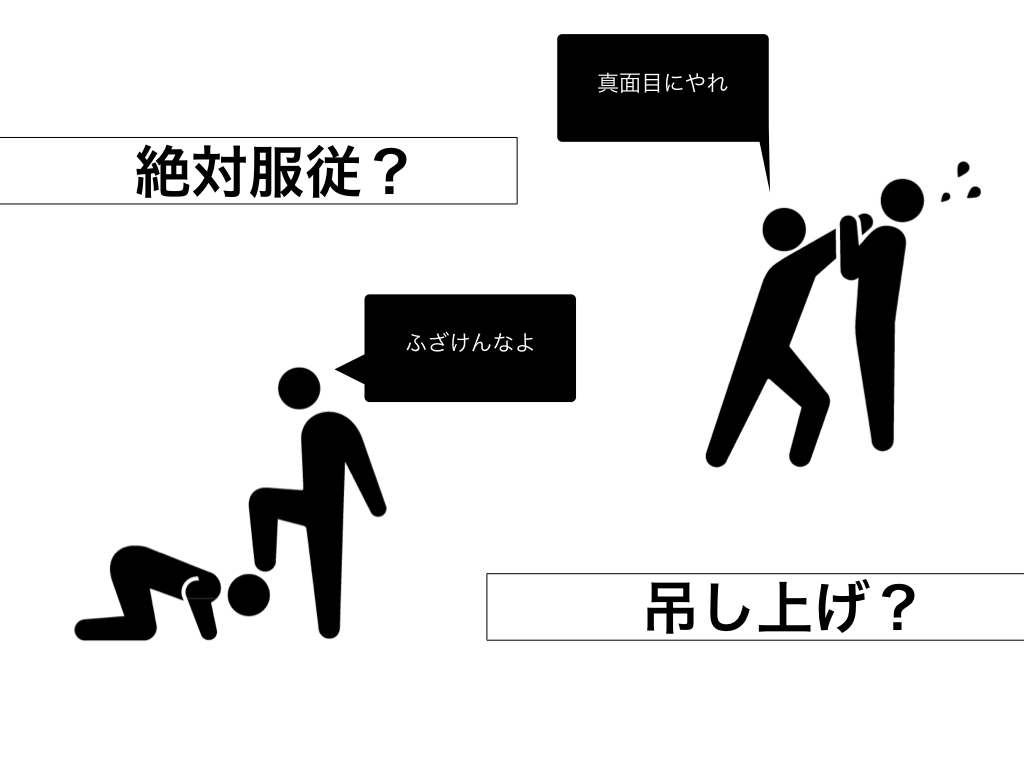

実際に学生や選手に言うことを聞かせようとするときに、使う方法の代名詞が…

高圧的な指導です。

しかし、この方法は現代では使うリスクが高くなってきました。

選手ー指導者、教員ー生徒の関係ではなく、第3者が関係に口を挟める時代になってきたので、どれだけ実績のある人でも世間的に追放されてしまいます。

そのため、いかに抑えつけることなく、ヒトを誘導するかを考えなければいけません。

今でも覚えている小学2年の土居先生

小学生時代の思い出は、わずかしか残っていませんが担任の土居先生の手腕が印象的です。

小学生はやんちゃ盛りですので、クラスが始まっても一向に静かになりません。普通の先生であれば “静かにしなさい!!” と怒鳴って、静めるところですが、土井先生は違いました。

土井先生が使った方法は・・・

オルゴールを回す

騒がしくなったら、オルゴールを回して本人は静かに微笑んで待っているのです。

この仕組みは印象的でした。

本人は一切口出ししていませんが、仕組みを作ることで生徒をコントロールして、空気を支配してしまいました。

当たり前の方法を捨てることによって、驚きと関心を生み出したのです。

試行錯誤の面白さ

実際に、私が試したり考えたりしている方法を紹介します。

困った状況に直面したら、いかに楽しむかを考えることが大切です。

ふざけているので、基本的には濫用しないようにしてください。

ケース1:寝ている学生にどうするか?

先生、何してるの?

ケース2:騒がしい学生にどうするか?

先生、何してるの??

静かになれば・・・・・神様ありがとう!!です。

・スマホでゲームをやる学生には・・

いきなり掛かってくるとビックリしますね・・。

問題に対して、怒りの感情で支配するのではなく、いかに自分のペースに巻き込むかが大切です。

有料のセミナーであれば、高いお金を払って勉強に来ているので、こうした対応は不要ですが、モチベーションが低い場合には、とりあえず自分の空気に染めてしまうことが一番簡単です。

他にもよく使うのが・・

授業中、スマホやケータイ鳴っても大丈夫ですよ!

その代わり、電話が鳴ったら代わりに私が出ます。

これを言うことで、なぜかみんな電話を鳴らさなくなります。

逆に、みんなが電話を鳴らしてくれと願うようになるので、電話が鳴ってしまうことによる不快感が消えます。

起こっている現象を、ユーモアを交えて処理することによって不快な感情を招く確率を減らすことができます。

また、ユーモアがエンゲージメントを高めることに繋がるので、モチベーションを上げるためには非常に有効な方法だと思います。

Recent Posts