幼少期は多様な動きが必要?

幼少期への介入で求められる要素の一つに運動の多様性が挙げられます。

多様性と言われても、実際には何をやっていいのかわからないものですので、具体的な例を挙げて説明したいと思います。

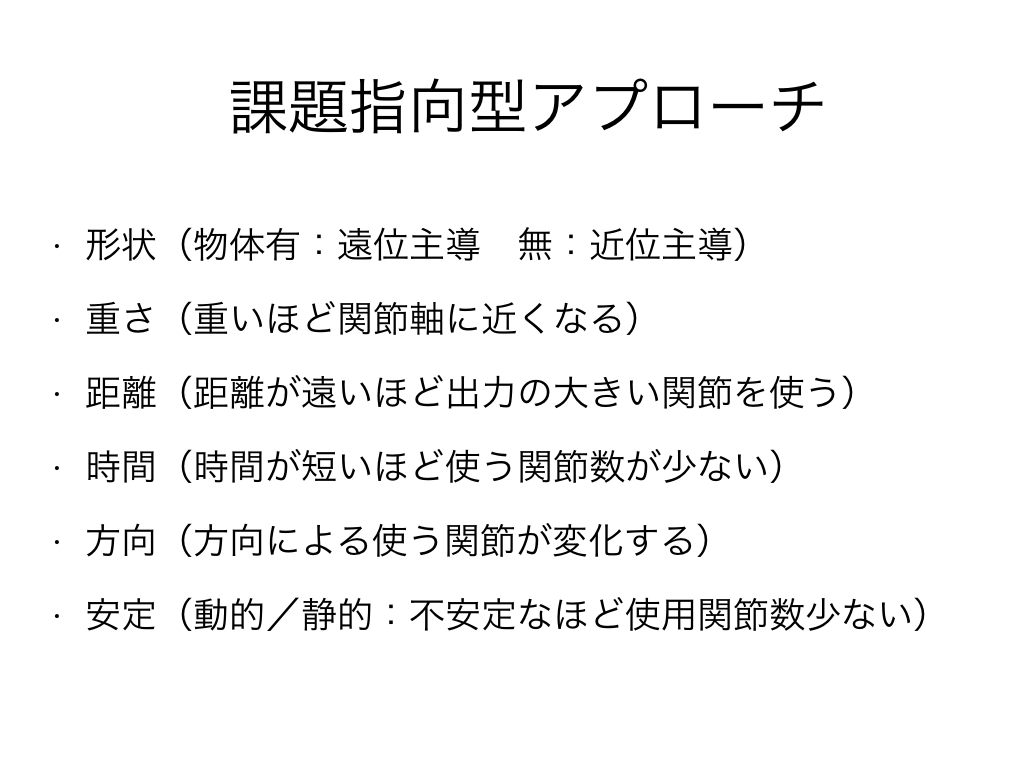

課題指向型アプローチ

リハビリテーションの分野で用いられるアプローチの一つに課題指向型アプローチというものがあります。

日常生活やスポーツ動作において実際に行っている動作について、運動課題として、目標を明確にしたうえで環境を考慮し、課題の難易度、運動量の設定を行い、反復することによって運動パフォーマ ンスを向上させようとするアプローチ

実際の動きに対して、課題の難易度や運動量を変化させることによってパフォーマンスを上げようという取り組みです。

課題の設定とは・・

課題の設定方法は、組み合わせによって無数に存在します。この組み合わせをいかにして目的の動作に結びつけるかが、指導者の見せ所といっても過言ではありません。

幼少期において、多様な動きを作るというのは課題の設定方法を選手の状態に併せて調整するということです。

投球動作を例にして・・

例えば、投球動作を幼児に行わせるとします。

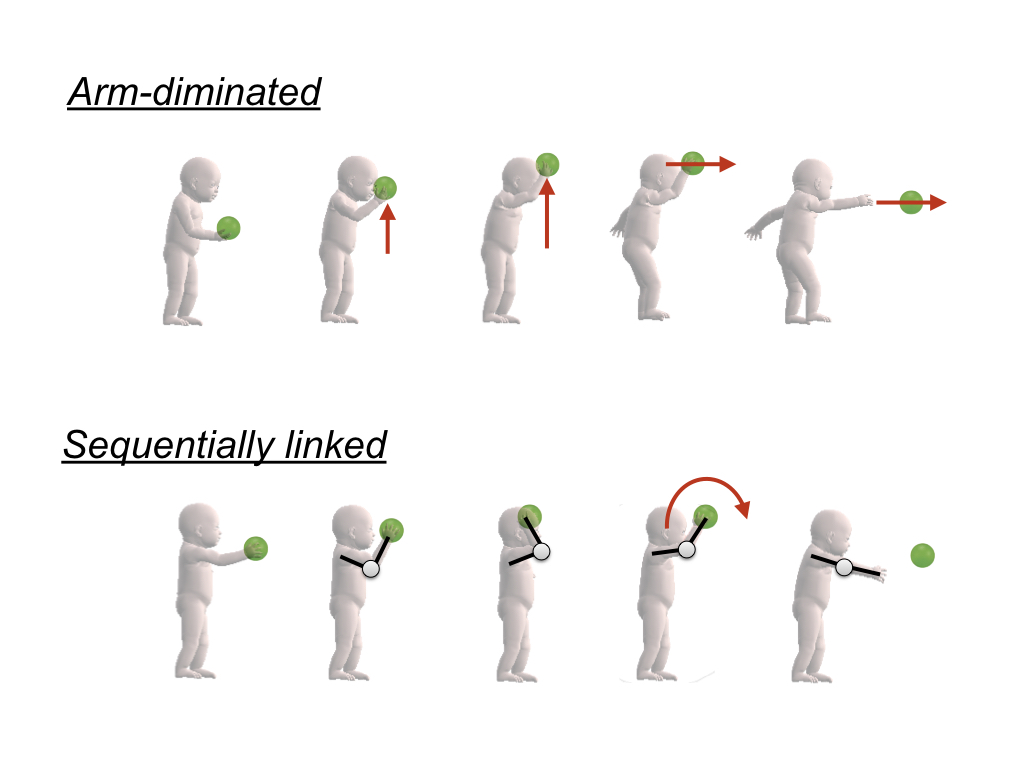

実は1-2歳の投げ始めの段階で、すでに2通りの投げ方があることがわかっています。

1)Arm-dominated → ボールを持ち上げて落とすように投げる

2) Sequentially linked → ボールを掴んで腕で振り出して投げる

Marques-Bruna P1, Grimshaw PN.3-dimensional kinematics of overarm throwing action of children age 15 to 30 months. Percept Mot Skills. 1997 ;84:1267-83.

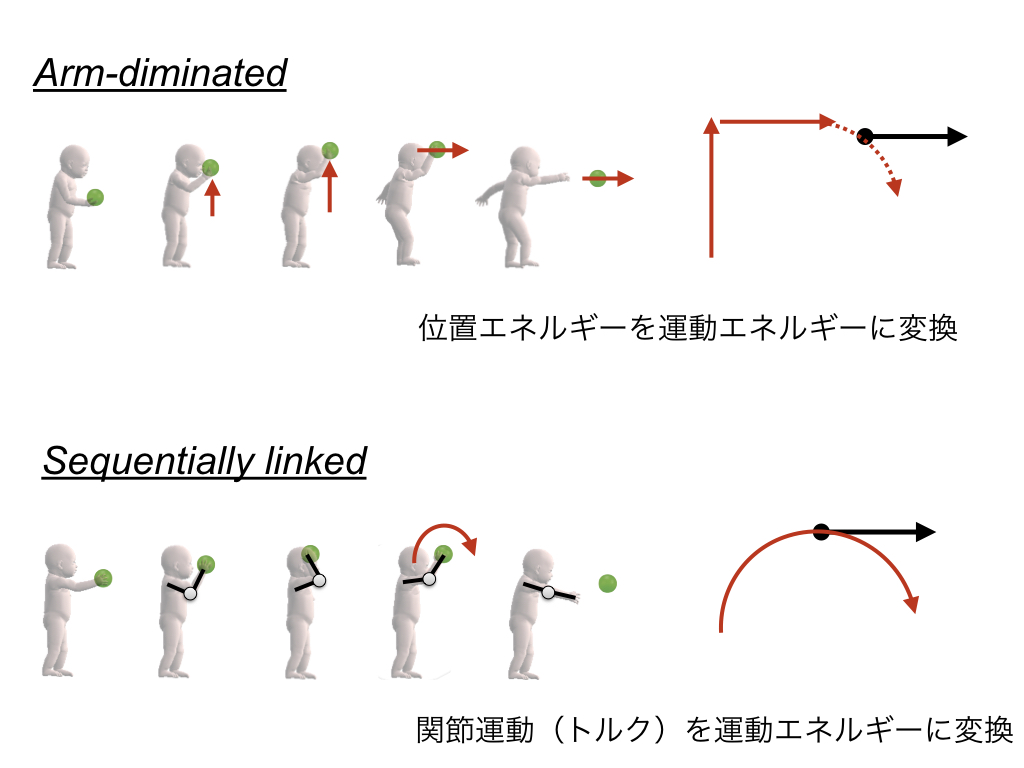

1)ボールの位置エネルギーを運動エネルギーに変換

2)関節運動による運動エネルギーの使用

この2つの根本的な違いは、

ボールを掴めるかどうかです。

つまり、ボールの大きさという課題を変えるだけで投げ方が変わってきます。

ボールの重さを変えるとどうなるか?

野球界では“DRIVELINE”という米国でちょっとした話題になっているトレーニングがあります。ある有名投手がこのトレーニングを取り入れたことによって、球速がアップして高いパフォーマンスを発揮したことで注目を浴びました。

このトレーニングでは、重いボール(100g〜2kg)を使って、異なる重さのボールを使用して様々なドリルを行うことで、球速のアップを狙っています。

重いボールで幼少期に投げ過ぎたら、肘が壊れるだろうと思う方も多いかと思います。

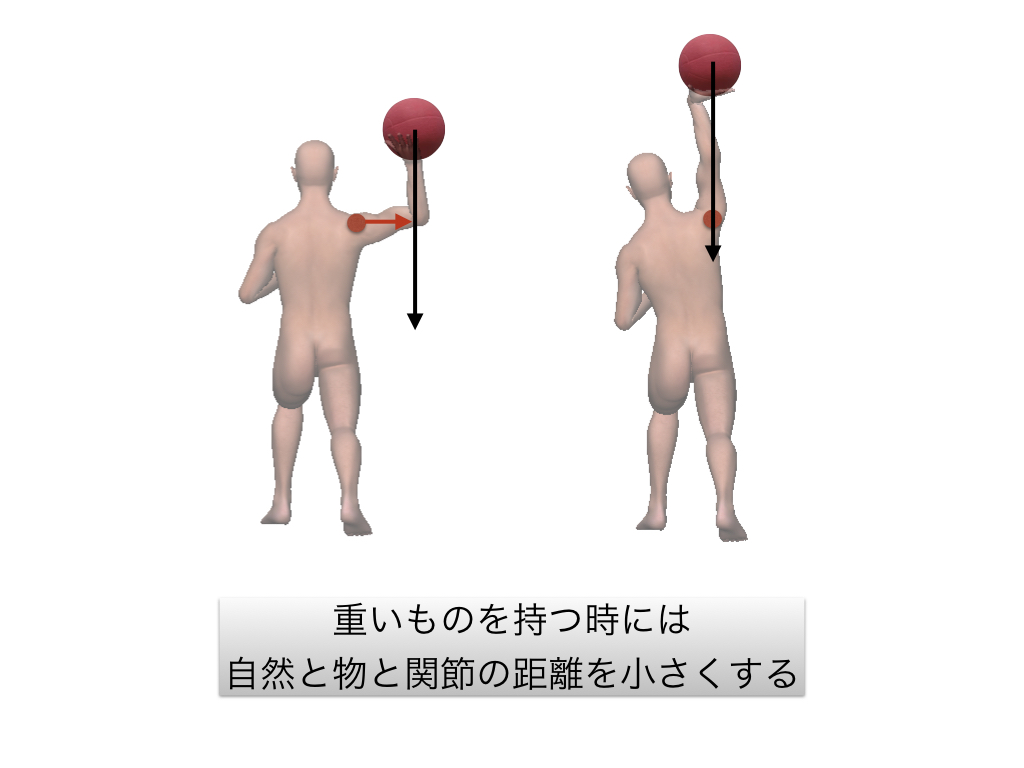

実際にボールが重くなると、肩関節や肘関節への負担は増加します。

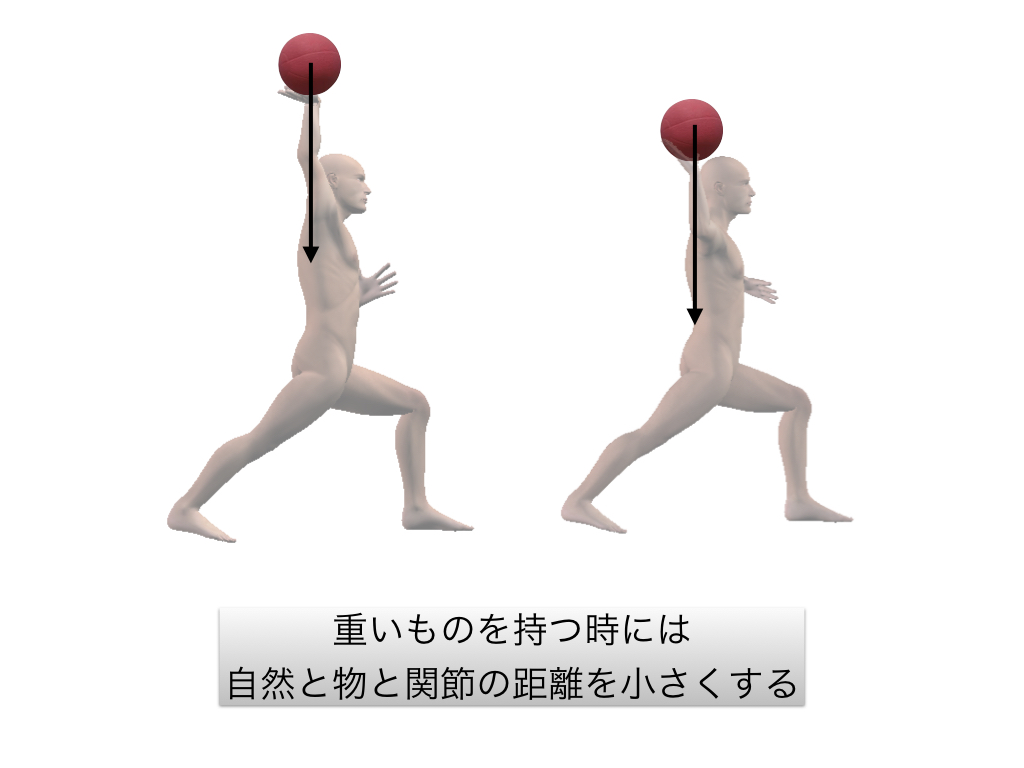

しかし、一方でヒトの凄いところは負荷に対して身体の使い方を変えて、ボールの重さという課題の変化に適応しようとすることです。

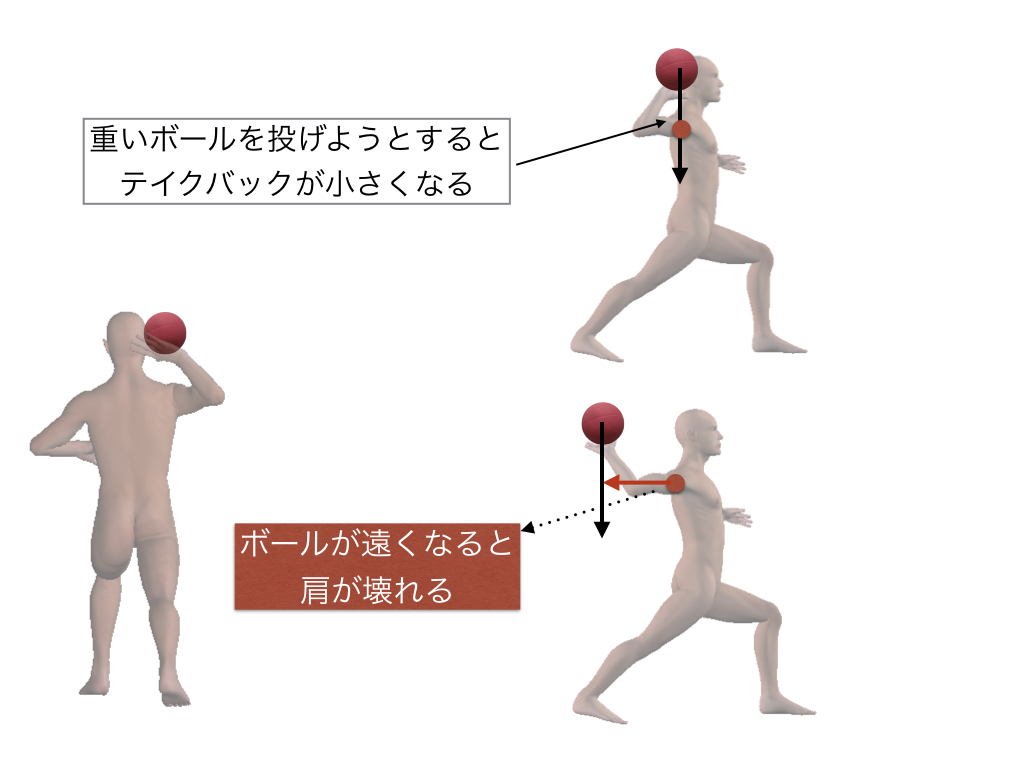

ボールを重くした時に起こり得る変化を次に示します。

実際には DRIVELINE は賛否両論あるのですが、

トレーニングは使い方・考え方次第です。

例えば、どういった時にDRIVELINEを適応するかというと

・テイクバックが大きすぎる時に、コンパクトにしたい時

・肘下がりが顕著にみられたと時

・横回転の動きから縦回転の動きを引き出したい時

などの動作を無意識に変えたい時に使えると思います。

競技で使う道具の設定によって、動き方が変わってきます。野球やテニスであれば、軟式球と硬式球で動作は変わってきますし、サッカーであれば普通のサッカーとフットサルでは動きが変わります。

多様な動きを作るためには、様々な課題設定を柔軟に行い、環境に適応させることが重要です。

幼少期はいかに教えないかが重要‼️

幼少期の指導で重要なのが、言語的な指導を極力少なくすることです。

いかに教えずに、目的とする動作を引き出せるかが指導者の見せ所です。

先に述べたように、適当にトレーニング課題を調節することによって、無意識的に選手に学習させることが重要です。

選手を怒鳴って、思い通りにさせようとする指導者は二流だと思います。

ベストキッドという有名な映画で、“主人公が師匠から無駄に窓拭きをさせられて、繰り返していたら、空手の基本的な動きが身についた”という伝説のシーンがあります。

幼少期の指導者は、一般的に評価されにくいのですが、

一流と呼ばれるコーチ達は、幼少期の指導がいかに重要で大変であるかを知っています。

Recent Posts

幼少期の指導者は、一般的に評価されにくいのですが、

一流と呼ばれるコーチ達は、幼少期の指導がいかに重要で大変であるかを知っています。

➡︎大切にしたい