体幹トレーニングについて、神経科学的に解説しましたが、実際のヒトの動きを考えるときには、神経のシステムは無視することができません。

ヒトが動くためには、認知→神経指令→運動という流れが必ず必要です。

これまでの、障害予防の研究はヒトの動きに着目して、原因が追求されてきました。そこで、得られた結果が、筋力や柔軟性、障害を誘発する動きなどの障害危険因子です。

しかしながら、筋力にしろ、動きにしろ、動くためには神経のシステムが関与しています。これまでは、神経は身体の内部で働いているため可視化することが不可能でしたが、最先端の機械を使うことによって、脳内の神経から筋肉まで活動するメカニズムが徐々にわかるようになりました。

そうした知見を踏まえて、障害発症要因を考えてみます。

ヒトはどうやって動いているのか?

まずは下の二つの動きを比較してみて下さい。直線から走って右方向にカッティングしている様子です。

①

②

②の動きが不自然な様子がみてとれるかと思います。

②の動きのように、一旦左に行こうとして右方向に動きを変えることはサッカーやバスケットボールなどの刻一刻と状況が変わるスポーツでは珍しいことではありません。

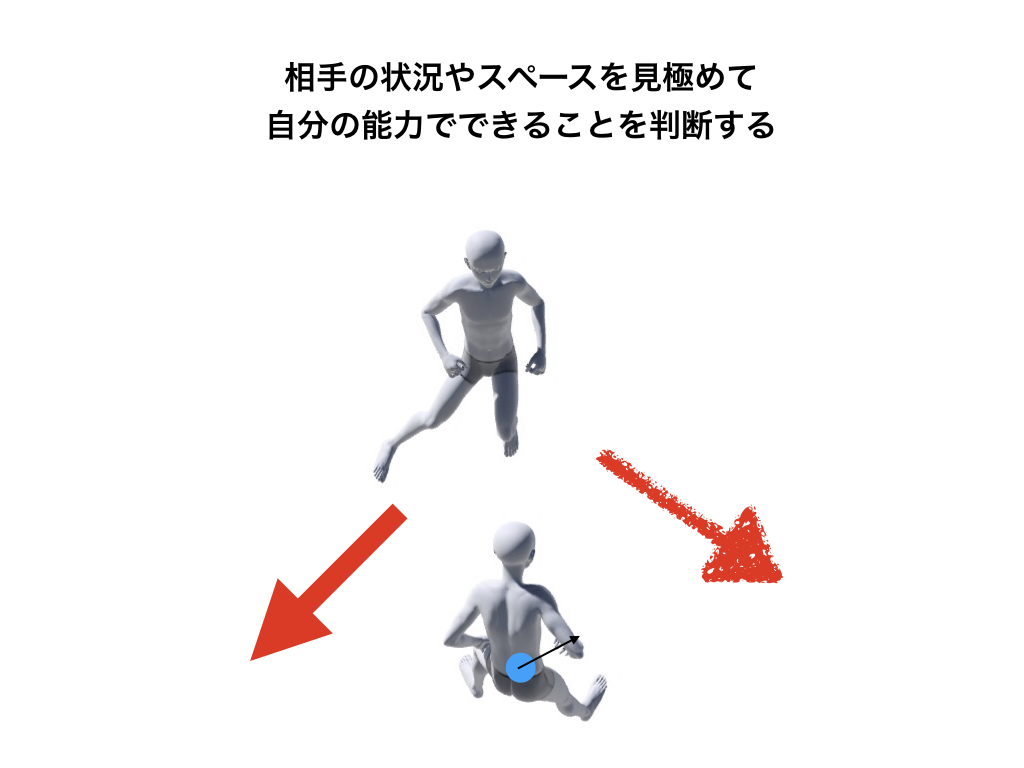

例えば、下の図のような状況において、ヒトはどちらの方向に相手を抜くのか判断しなければいけません。

このとき、認知→運動の順番が必ず必要です。

頭の中では何が起きているのか?

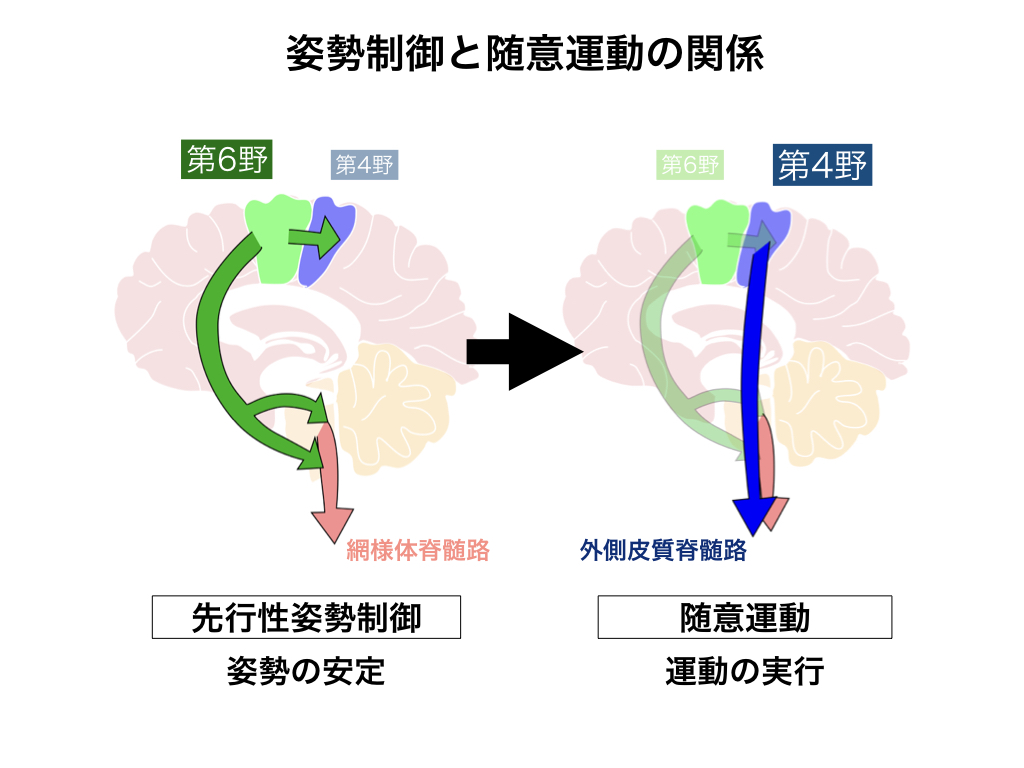

前回、お話したように運動を実行するためには、体幹を安定させる必要があります。体幹を安定させる前の段階では、次にどういう動作を行うのか(運動プログラミング)を考える必要があります。

つまり、認知処理が必要なのですが、これは脳の中でも視覚野という部分から情報を得て、相手との距離感や周囲の状況を判断して、さらに自分の身体の状況や身体能力を加味して、運動を実行するか考える作業です。

認知処理で予測された動きを作るために、先行性姿勢制御によって姿勢を安定化させ、四肢の運動を実行するという流れです。

認知処理を誤ると姿勢制御が崩れる

このように、認知処理をして脳が判断することによって姿勢を安定化させて、次の動作を行いやすくすることが無意識で行われます。

ドリブルなどの高速な動作を行なっている際には、認知処理から運動実行までのスピードを極限まで上げていく必要があります。

ここで起こるのが認知と運動のエラーです。

図のように、自分が一旦左方向に行けると判断して実行したとしても、相手がその方向を邪魔してしまう状況では、急激に動きを変えなければ行けません。

自分の動きが早すぎたり、準備できない状態が膝のコントロールを難しくしている可能性があります。

実際に、方向を急激に変えることによって前十字靭帯損傷が起こるケースは少なくありません。

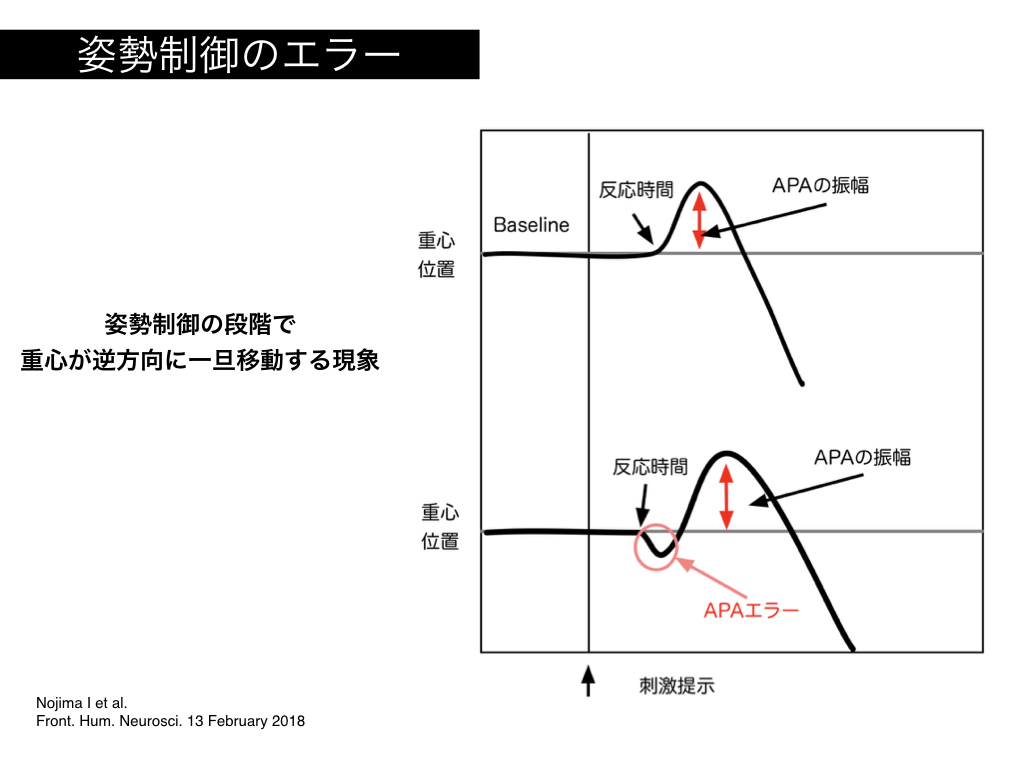

先行性姿勢制御(APA)のエラー

最近の姿勢制御の研究において、APAのエラーという言葉が見られるようになりました。一旦、重心が予想とは違う方向に動いた後に、修正して自分の行きたい方向に移動する際に起こる現象です。

障害予防は脳や脊髄などの神経メカニズムから考える時代に入っています。

しかし、スポーツ動作は動きが早すぎることと、認知や運動に関する状況が複雑すぎるため、リアルタイムに脳の状況を評価できるほど完全な研究はまだまだ行うことができません。

今後現れる新しい知見を入れて、自分のアプローチをブラッシュアップしていく必要がありそうです。

Recent Posts